こんにちは!Throbber music school です

管楽器の演奏において、呼吸は音の出発点であり、音楽表現の土台です。しっかり息を吸って、たっぷり吹く!と言われても、実際にどう息を吸い、どう吐けばいいのでしょうか。

今回は、演奏上の呼吸法だけでなく、呼吸のしくみそのものにも触れながら、「効率よく、音楽的に息を使う方法」を探っていきましょう。

【呼吸の仕組み】

呼吸は、「肺に空気を入れる」動作だと思われがちですが、実際には肺は自力で膨らんだり縮んだりできません。実際に動いているのは、肺を取り囲む筋肉と骨格です。

演奏に適した「呼吸の方法」

呼吸法にはいくつか種類がありますが、サクソフォーンに適しているのは腹式呼吸(または“横隔膜呼吸”)

⭐︎腹式呼吸とは

- 肩や胸ではなく、腹と腰をふくらませる意識を持って息を吸う

- 深く、安定した呼吸が可能

- 長いフレーズやダイナミクスのコントロールに有利

なぜ有効?

肺の下にある「横隔膜」を下げて呼吸することで、肺にたっぷり空気を取り込めるようになります。

また、腹筋や腰筋といった柔→硬のコントロールをし易い筋肉を使用することで息を“押し出す力”も調整がスムーズになり、音量や音色の表現力が広がります。

簡単にできる!呼吸トレーニング法

※①は楽器なしで出来ます。

①椅子に座って息を吸って、スーッと吐く

- 椅子に座り、肩の力を抜く

- 鼻 or 口からゆっくり吸って、お腹を前に押し出すイメージ

- 息を「スーーーーーッ」と細く長く吐く(30秒を目標に)

②ロングトーンとの組み合わせ

- 息の出し加減で音が“揺れない”かを確認

- 音量の変化(クレッシェンド・ディミヌエンド)で呼吸のコントロールを試す

呼吸の使い方で“音が変わる”

サクソフォーンの音量・音色・タイミングのすべては「息の質」にかかっています。

【例】

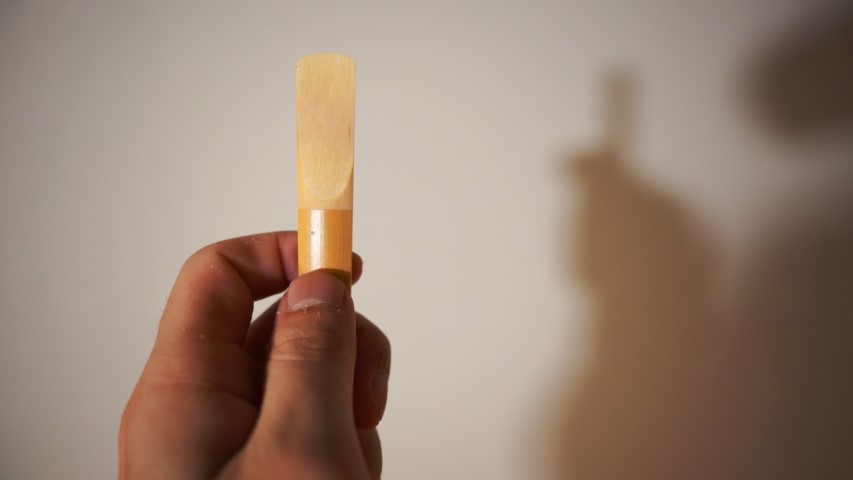

- 楽器に対して息の角度が悪い → リードが振動しにくく音がかすれる

- 息が遅すぎ→ 高音で音が詰まる、フレーズが続かない

つまり、「吹き方」以前に「息の入れ方・支え方」が音の質を決定づけるのです。

最後に

呼吸は“自然で自由”であっていい

演奏中は常に深呼吸できるわけではありません。短く吸うことも、浅く吹くことも技として持っておく必要があります。

重要なのは――

どんな場面でも自分の息を「自在にコントロールできる身体」をつくること。

そして何よりも、「呼吸」は“自然に”行うもの。

演奏以上に呼吸を意識し過ぎて力んでしまっては、本末転倒です。

演奏における呼吸は、ただの生理現象ではありません。

音楽を身体で感じ、届けるための“架け橋”なのです。

まとめ

- 呼吸は肺を使うというより、「横隔膜と筋肉を使って肺を動かす」

- 腹式呼吸が、音の安定・表現にとって有効

- トレーニングを通して、“支える”力と“コントロールする”感覚を磨く

- けれど最終的には「自由で自然な呼吸」が理想的